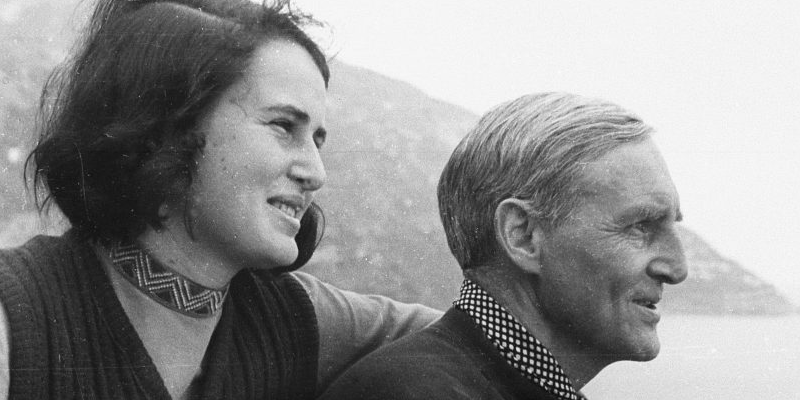

© Michele Wegner

Leonore Landau, die sich später Lola nannte, wurde 1892 in Berlin geboren. Als Tochter des angesehenen jüdischen Frauenarztes Dr. Theodor Landau (1861-1932) und seiner Ehefrau Philippine (1869-1964), geb. Fulda, wuchs Leonore behütet und gefördert im gebildeten und liberalen großbürgerlichen Milieu auf. Zu ihren Vorfahren zählte der bedeutende Prager Rabbiner Ezechiel Landau (1713 – 1793).

Nach ihrer Eheschließung mit dem sozialistischen Philosophen und Privatdozenten Siegfried Marck (1889-1957) übersiedelte sie 1915 nach Breslau, wo sie mit ersten Lyrikveröffentlichungen bekannt wurde. Ihr erfolgreicher erster Gedichtband Schimmernde Gelände erschien 1916 in München. Schon während des Ersten Weltkrieges engagierte sie sich für Friedens- und Frauenthemen. In Breslau lernte sie 1917 bei seinem Vortrag über die Vertreibung der Armenier aus der Türkei den Dichter und Pazifisten Armin T. Wegner (1886-1978) kennen. Es entwickelte sich zwischen ihnen ab 1919 eine intensive Liebesbeziehung. Zusammen mit den beiden Söhnen Andreas (geb. 1916) und Alf (geb. 1918) verließ sie Siegfried Marck und heiratete 1920 Armin T. Wegner. Mit ihm und den beiden Söhnen aus erster Ehe übersiedelte sie nach Neuglobsow am Stechlinsee. 1923 kam die gemeinsame Tochter Sybille zur Welt.

Seit 1925 unterhielt die Familie eine weitere Wohnung in Berlin am Kaiserdamm 16, verbrachte aber die Ferienmonate und zahlreiche Wochenenden jeweils in ihrem schönen Haus in Neuglobsow. Neben weiterer unabhängiger Arbeit als Autorin (Veröffentlichung mehrerer Gedichtbände, Dramen, Hörspiele, Artikel in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften) beriet Lola Landau Armin T. Wegner bei seinem Werk. Gemeinsame literarische Arbeiten mit Wegner wurden erfolgreich veröffentlicht und aufgeführt – so die Komödie „Wasif und Akif oder Die Frau mit den zwei Ehemännern“ (1926 in Starbesetzung uraufgeführt an der Berliner Komödie am Kurfürstendamm) und das Hörspiel „Treibeis. Umkehr und Sieg Frithjof Nansens“ (1931).

Schicksalsträchtig war die gemeinsame Palästina-Reise der Eheleute 1929, auf welcher Lola Landau sehr unmittelbar ihre starke Verbundenheit zu dem jüdischen Volk und seiner Aufbauleistung erfahren konnte.

Nach der Machtergreifung Hitlers erlitt Lola Landau schon in Neuglobsow mit ihrer Familie heftige Anfeindungen durch rechtsradikale und antisemitische Dorfbewohner, angeführt von dem örtlichen Patriarchen, Weltkriegs-„Helden“ und NS-Protagonisten General Karl Litzmann. 1933 erhielten die Schriftstellerin als Jüdin und Pazifistin wie auch ihr Mann ein Schreib- und Publikationsverbot, was die Eheleute neben der psychischen auch in eine materielle Krise stürzte. Nach der Verhaftung ihres Ehemanns A. T. Wegner im August 1933 durch die Nazis brachte Lola Landau sich und ihre Kinder Andreas und Sibylle zunächst nach England in Sicherheit, Alf blieb noch einige Zeit in Breslau und übersiedelte erst später ebenfalls nach England und von dort aus nach Australien. Als überzeugte Zionistin arbeitete sie in London bei der jüdischen Organisation Keren Hajessod sowie als Propagandistin bei der WIZO, wo sie allerdings nur sehr wenig verdienen konnte. In Gedanken organisierte sie bereits ihre beabsichtigte Auswanderung nach Palästina. Nach der Entlassung A. T. Wegners aus dem KZ lebte die Familie ab 1934 bis 1936 noch einige Zeit gemeinsam in Deutschland zusammen. Lola Landau plante nun sehr konkret ihre Übersiedlung nach Palästina – gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Andreas, der sich der Jugend-Aliyah anschloss, und ihrer Tochter Sibylle. A.T. Wegner konnte sich zu dem Schritt einer Auswanderung damals noch nicht entschließen und blieb zunächst in Nazi-Deutschland zurück.

Anfang 1936 übersiedelte Lola Landau mit ihrem Sohn Andreas und der Tochter Sibylle nach Palästina und nahm Wohnung in Jerusalem. Es folgten emotional und materiell sehr schwere Lebensmonate. A.T. Wegner folgte im Mai seiner Frau nach, konnte sich aber nicht zu einem gemeinsamen Leben an der Seite seiner Frau in Palästina entschließen. Noch in demselben Jahr zog er nach Positano in Süditalien um. Das Ehepaar führte seither eine Ehe zwischen den beiden Ländern Palästina und Italien, die durch die örtliche Trennung sehr belastet war. 1939 erfolgte nach langen inneren Kämpfen die Scheidung ihrer Ehe.

In den folgenden Jahren baute Lola Landau in Palästina eine neue Beziehung zu dem jüdischen Mathematiker Pessach Hebroni ( gest. 1963) auf.

Sie arbeitete in Palästina weiterhin bei der Keren Hajessod und der WIZO, aber auch in anderen verschiedenen Bereichen, u. a. auch als Englischlehrerin am Toten Meer. Ihre literarische Arbeit riss nie völlig ab, allerdings fand sie in Palästina (ab 1948: Israel) keine Veröffentlichungsmöglichkeiten mehr.

Eine Wiederaufnahme und Neuveröffentlichung ihrer Gedichte und Prosa in Deutschland erfolgte erst nach 1945 durch den Hohenstaufen Verlag, so in den Bänden Noch liebt mich die Erde(1969), Hörst du mich, kleine Schwester? (1971), Variationen der Liebe (1973) und Die zärtliche Buche (1980).

Großen Erfolg hatte ihre meisterhafte Autobiographie Meine drei Leben, die 1987 im Ullstein-Verlag erschien. Sie ist gegenwärtig vergriffen. Zahlreiche bedeutende Altersgedichte finden sich auch in Leben in Israel (1987). Die meisten allerdings liegen nicht publiziert im umfangreichen Nachlass der Autorin im Deutschen Literaturarchiv in Marbach vor. Dort finden sich vielen lyrischen Texten auch zahlreiche nicht veröffentlichte Prosawerke und Dramen der Autorin sowie ihr umfangreicher Briefwechsel mit A. T. Wegner, aber auch ihren Kindern, Verwandten und anderen Bekannten Lola Landaus.

1995 erschienen im Verlag Das Arsenal in Berlin der autobiographische Prosatext Positano oder Der Weg ins dritte Leben sowie Auszüge des umfangreichen Briefwechsels zwischen Lola Landau und ihrem Ehemann A. T. Wegner in „Welt vorbei“ (1999).

Lola Landau wurde 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse als Würdigung für ihr Werk und Leben ausgezeichnet.

Eine detaillierte und umfangreiche Biographie und Werkgeschichte unter dem Titel „Lola Landau. Leben und Werk“ (2000) wurde von Birgitta Hamann verfasst und im Philo Verlag Berlin publiziert.